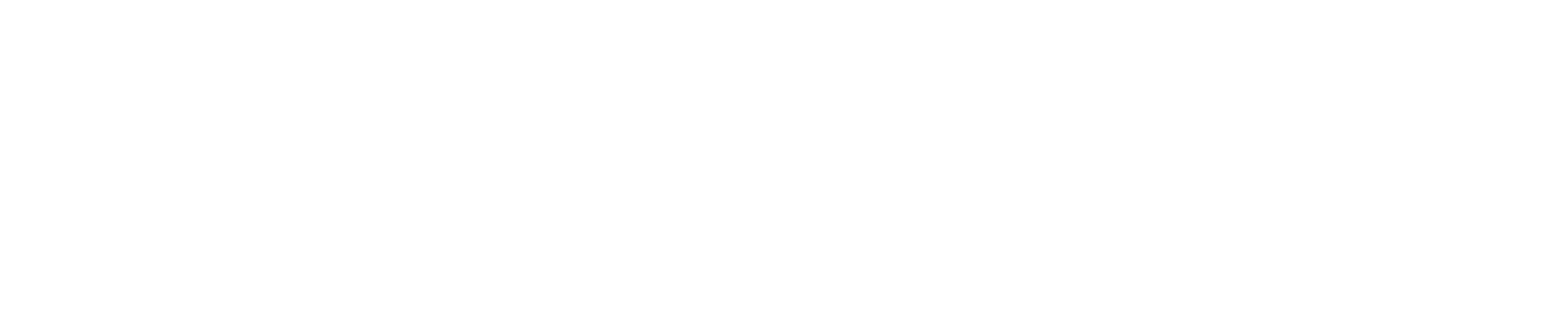

| Título | Iconografía carmelitana: el convento de San Juan de la Cruz en Liétor |

| Autor | José Sánchez Ferrer |

| Fecha | 1995 |

| Materia | Patrimonio artístico, arte religioso |

| Formato | 111 p. 22 x 16 cm. |

| Editor | Instituto de Estudios Albacetenses |

| I.S.B.N. | 84-87136-53-2 |

| D.L. | AB. 38-1995 |

Introducción

Liétor es una bella población encaramada sobre una roca desde la que se asoma para contemplar al río, el Mundo, que corre a sus pies. Desconocemos su origen pero su trazado urbano y los abundantes restos arqueológicos hallados delatan que fue una población musulmana. En la actualidad, la belleza paisajística de su enclave, el trazado de sus calles -que en buena parte aún refleja su estructura medieval-, los ecos de su historia y su legado artístico hacen de ella una de las más interesantes poblaciones albaceteñas.

Desde la conquista cristiana y hasta mediados del siglo XVII se fueron levantando la primera iglesia parroquial y ocho ermitas y tenemos constancia documental de que a comienzos del último cuarto de esa centuria, la villa estaba muy interesada en que se fundara un convento de frailes carmelitas descalzos en ella. El 31 de marzo de 1677 se le presentó a Carlos II una firme petición en este sentido por parte del Procurador General de la Orden pero, tras el estudio de la documentación remitida, el Real Consejo de las Órdenes denegó la licencia para hacerlo. Las gestiones continuaron y se intensificó la presión por parte de los carmelitas, de las autoridades locales y de algunos adinerados particulares de Liétor para conseguir el convento. Finalmente, y tras dos años de intensa actividad, los deseos se cumplían. Pronto comenzó la construcción del convento, teniendo como pauta la traza del carmelita fray Francisco de San Joseph. En 1696 se terminaba el claustro y en 1700 se fechaba la portada de la iglesia.

En principio, la comunidad era reducida, tres frailes, pero con el transcurso del tiempo fue ampliándose. En 1706 ya la formaban diez frailes profesos y en 1786 -según el censo de Floridablanca- la componían catorce frailes profesos, catorce colegiales profesos, siete legos, un novicio y dos criados. Ese aumento hizo necesaria -aunque desconocemos la cronología- la construcción de un edificio anejo prolongando el ala norte del claustro.

En 1835 tuvo lugar la intensa fase desamortizadora de Mendizábal y el convento se clausuró. La iglesia fue siempre considerada como un lugar de culto dependiente de la Parroquial de Santiago Apóstol, pero el resto de las dependencias fueron, primero, utilizadas por el Ayuntamiento como escuelas, lazareto, etc. y, finalmente, pasaron a manos de particulares, en las que todavía se encuentra. En la actualidad, la fábrica de la residencia monástica presenta un aspecto tan desolador que puede considerarse como semiderruida. La iglesia, por el contrario, se encuentra en buenas condiciones y está bien cuidada.

Un establecimiento de estas características y con un número tan considerable de eclesiásticos tuvo en Liétor, como era lógico en una pequeña población, una enorme influencia, tanto en los aspectos religioso y social como, incluso, en el político. El desarrollo de la vida en la villa no puede comprenderse bien si lo desligamos de la actuación de estos religiosos.

También era lógico que frailes y fieles procurasen dotar, tanto al convento como a su iglesia, del mayor número posible de bienes artísticos. Sabemos que los carmelitas llegaron a poseer considerable escultura, pintura, orfebrería, ornamentos y una amplia biblioteca por el “Ymbentario General del Combento suprimido de Carmelitas descalzos de la villa de Lietor” que firmaron el último prior, fray Pedro de San Juan de la Cruz, y el comisionado gubernamental, Juan Batuone, el día 4 de octubre de 1835. En este documento se relacionan los bienes que a lo largo de más de siglo y medio habían conseguido reunir los frailes para su convento.

Las obras que se hallaban en la residencia monástica debieron quedar en poder del Ayuntamiento y después, seguramente, -si no hubo alguna donación o venta, total o parcial, de las mismas-, en el de los particulares que compraron fraccionadamente el edificio. Lo cierto es que de todas las allí atesoradas solamente queda una.

Tampoco permanecieron en la iglesia todos los bienes depositados. Muy pronto salieron algunos, extremo que conocemos porque en 1858 se realizó otro inventario de los bienes muebles que por entonces había en el templo conventual. Por la comparación de ambos inventarios podemos saber que trece años después del primero ya no estaba allí el órgano, una decena de cuadros y algunos elementos secundarios. En los años posteriores fueron saliendo más obras pero, a la vista de las cuentas de Fábrica de 1889 y de 1890, hay que pensar que fue en los años finales de la penúltima década y primeros de la última del siglo XIX cuando el desmantelamiento de la iglesia se intensificó. Una buena parte de las obras se llevaron a la iglesia parroquial, otra -importante- tuvo un destino diferente, que hoy desconocemos para la casi totalidad de los casos. Durante la última Guerra Civil debió completarse el expolio de los bienes artísticos de esta iglesia.

Nuestro trabajo consistirá en analizar ambos inventarios, cuantificar las esculturas y pinturas que en ellos se citan (no trataremos de los restantes bienes artísticos), identificar y estudiar las obras que de las relacionadas aún permanecen en poder eclesiástico y, finalmente, hacer un estudio iconográfico del conjunto.

Presentación del libro

El 7 de diciembre de 1995, el Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) presentó seis nuevas publicaciones que ponían de manifiesto la importante labor investigadora que realiza este organismo dependiente de la Diputación Provincial. Se trata de cuatro libros, una reedición y, lo que constituyó una novedad, el primer número de los denominados Cuadernos Albacetenses, dedicado a Los terremotos en la provincia de Albacete, escrito por Fernando Rodríguez de la Torre.

Las nuevas publicaciones del IEA -presentadas por el director y el secretario técnico, Ramón Carrilero Martínez y José Sánchez Ferrer, respectivamente- fueron las siguientes: Los Llanos de Albacete. La tierra y el hombre. Un proceso histórico de realización humana. Su incidencia sobre el medio natural, cuyo autor es Daniel Sánchez Ortega; La reconstrucción natural de la vegetación leñosa en zonas agrícolas abandonadas. Estudio relizado en la ribera del río Cabriel (Albacete), escrito por María Dolores Sánchez López; Los fondos del Archivo Histórico Diocesano de Albacete (siglos XV al XVIII), de Ramón Carrilero Martínez; e Iconografía carmelitana: el convento de San Juan de la Cruz en Liétor, de José Sánchez Ferrer. También se presentó la segunda edición del libro Del Albacete antiguo (imágenes y recuerdos), de Alberto Mateos Arcángel. De todos estos libros se hizo una tirada de medio millar de ejemplares.

Entradas relacionadas

LIBROS

ARTÍCULOS EN REVISTAS

OTRAS PUBLICACIONES

PRENSA

![]() El IEA, en la vanguardia editorial local. Diario «La Verdad», 8 de diciembre de 1995.

El IEA, en la vanguardia editorial local. Diario «La Verdad», 8 de diciembre de 1995.