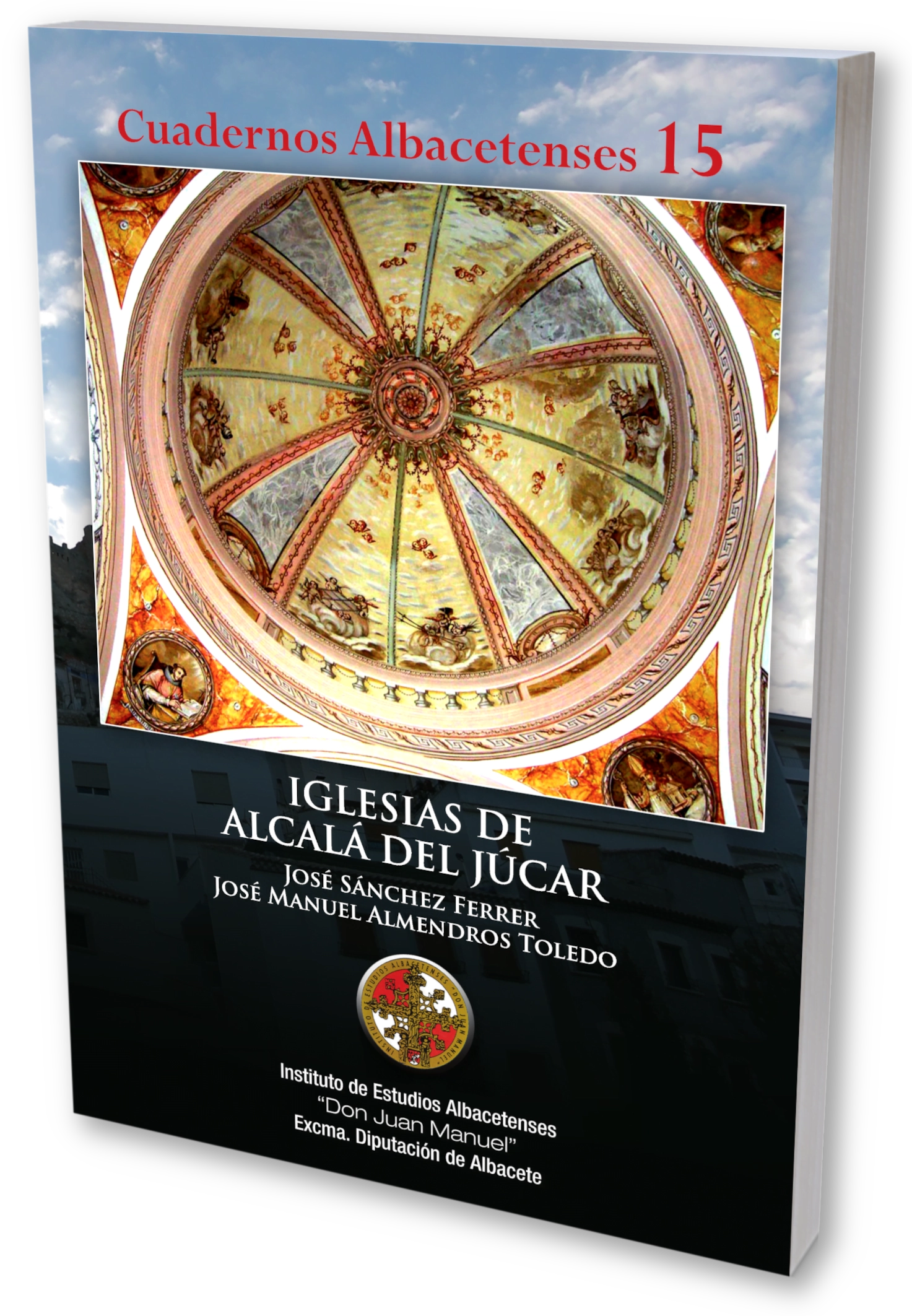

| Título | Iglesias de Alcalá del Júcar |

| Autor | José Sánchez Ferrer • José Manuel Almendros Toledo |

| Fecha | 2012 |

| Materia | Patrimonio artístico, arte religioso |

| Formato | Libro 139 p. 24 x 16 cm. CD-ROM 100 Mb |

| Editor | Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» |

| I.S.B.N. | Libro 978-84-96800-67-0 • CD-ROM 978-84-96800-68-7 |

| D.L. | AB. 346-2012 |

| Enlace | Biblioteca Digital Tomás Navarro Tomás |

Breve introducción histórica

La ribera del Júcar ha sido siempre una excelente vía de penetración entre las tierras del Levante y la Meseta, y dicha permeabilidad ha permitido un continuo y permanente trasvase de culturas y asentamientos en estas tierras de nuestro nordeste provincial, donde se encuadra el municipio alcalareño.

En su demarcación se pueden encontrar algunos poblamientos de la Edad del Bronce y no es difícil hallar vestigios de épocas ibérica (el abrigo de Horna, por ejemplo, entre Alcalá del Júcar y la Recueja) y romana. De su pasado musulmán nos hablan las murallas almohades que encrestan la población. Su nombre actual parece derivarse de la Alcaná árabe, topónimo de significado aún no conocido, pero que no parece ser, como muchos han sostenido, el de «casa de Dios, o casa de oración». El territorio fue reconquistado por las armas cristianas en 1211, hace ahora ochocientos años.

El 30 de mayo de 1267, el rey Alfonso X el Sabio configuró el extenso municipio de Jorquera, que ocupaba casi toda la parte nororiental de la actual provincia albacetense, dotándolo con numerosas aldeas, siendo una de ellas Alcalá del Río Júcar. Luego pasó a formar parte del dilatado señorío de Villena, a finales del siglo XIII, y en él permaneció hasta su disolución en el siglo XIX, siendo Jorquera y Alcalá dos de las pocas villas que los Reyes Católicos les permitieron conservar a sus propietarios, a quienes les habían arrebatado la gran mayoría de sus tierras como castigo por su toma de partido por la Beltraneja.

Alcalá dejó de ser una aldea de Jorquera cuando, en 1364, el rey Pedro I le concedió el privilegio de villazgo, reconociéndole término propio y facultad para autogobernarse pudiendo nombrar a sus propios cargos municipales, si bien perdió esta facultad a manos de la Casa de Villena, no sabemos si por cesión real o por compra.

El poblamiento de Alcalá siempre fue dificultoso debido a las especiales características de sus arriscadas tierras, poco provechosas para las labores agrícolas. Desde finales del siglo XV y a lo largo de todo el siguiente, la villa se fue despoblando, «por ser la tierra esteril e agraz», y sus habitantes fueron emigrando para colonizar las tierras altas de la llanura.

En el siglo XVII su población disminuyó notablemente debido a que muchos vecinos abandonaron sus casas, tratando de buscar trabajo en las tierras levantinas que habían dejado los moriscos valencianos tras su expulsión, y también a que fueron víctima de las grandes mortandades ocasionadas por la constante presencia de la peste en la comarca durante toda la centuria.

Los primeros años del siglo XVIII se abrieron con una orden de la Casa de Villena -que había apostado por la causa de Felipe V frente a la del aspirante Carlos- para que todos los vecinos se pusieran con sus armas y haciendas del lado del Borbón, lo que acentuó la crisis económica de los habitantes y el despoblamiento de las tierras; no obstante, fue una época en la que se roturaron nuevas tierras y se multiplicaron los cultivos, especialmente en sus aldeas (Las Eras, Casas del Cerro, Zulema, la Gila, Marimínguez y Tolosa), situadas en las tierras altas, lo que ocasionó un crecimiento económico y demográfico importante que se dejó sentir a lo largo de toda la segunda mitad de la centuria.

La economía de la villa y término era predominantemente agrícola y estaba basada en el cultivo de cereales y del azafrán. Aprovechando las aguas del Júcar se cultivaban árboles frutales y moreras que explotaban un grupo importante de vecinos que se dedicaba al cultivo de la seda. Otra actividad económica era la de la manufactura de paños, de escasa calidad y destinados al consumo local, que daba trabajo a un considerable sector secundario de tipo artesanal (tejedores, cardadores, sastres, etc). En la ribera del río funcionaban seis molinos harineros y cuatro batanes, en los que trabajaban un crecido número de bataneros y molineros. El sector servicios lo componían el médico, el cirujano, un maestro, un escribano, un conjurador de nublos, predicadores de cuaresma, etc., cuyos cargos se pagaban con el producto del arrendamiento de sus cuatro dehesas: las de boalaje, La Gila, Carnicera y Nueva.

Administrativamente se integró en la provincia de Cuenca, permaneciendo en ella hasta la creación de la de Albacete, en 1933. En lo eclesiástico, la parroquia de Alcalá del Júcar, con sus anejas las de Alborea y Villatoya, desde los primeros años de su creación fue incluida en la Diócesis de Cartagena, formando con Jorquera y Ves sus enclaves más septentrionales; así mismo, la parroquia formaba parte del Arciprestazgo de Jorquera, a cuyos titulares prestaba obediencia.

Los arciprestes ejercían un feroz vampirismo económico en la comarca, y solían estar más atentos a sus economías que al desarrollo del espíritu evangélico de sus feligresías. Elegían a los curas de los lugares buscando más su disposición a resultar fieles y dóciles a la voluntad de quien los nombraba que las potenciales atenciones espirituales que podían prestar a sus parroquianos. También nombraban a los administradores de sus rentas, pues el absentismo era norma en ellos. La sangría a la que sometían a las parroquias les daba poco margen a éstas para emprender mejoras en las humildes iglesias existentes en la comarca.

Con el nombramiento de Don Luis Belluga como obispo de la Diócesis de Cartagena, la situación iba a cambiar, pues en la primera de sus visitas pastorales a la comarca comprobó las graves carencias de los vecinos y se empeñó en conseguir la autonomía económica de las parroquias y que sus párrocos fuesen nombrados por los titulares del Obispado y no por los arciprestes, propósito que conseguiría en 1722, tras un largo y costoso juicio ante tribunales eclesiásticos y civiles.

Con la recién ganada autonomía, los párrocos y vecinos pudieron administrar sus rentas y tener la posibilidad de invertirlas en las mejoras de sus lugares de culto, cosa que hicieron en la mayor parte de la comarca, ya cruzado el ecuador de la centuria. Y en este contexto es en el que creemos que hay que situar las importantes mejoras que se realizaron en los templos de la villa alcalareña que vamos a estudiar.

Hoy en la villa solamente quedan la parroquial de San Andrés, en el casco urbano y la ermita de San Lorenzo, en un paraje cercano a ella. Se celebran cultos en pequeñas ermitas situadas en las aldeas de Las Eras, Casas del Cerro, Tolosa, La Gila, Marimínguez y Zulema. Las dos primeras tienen notable interés artístico y en ellas se centra el estudio.

Presentación del libro

El 10 de septiembre de 2012, el diputado provincial de Cultura, Fermín Gómez, presentó el libro «Iglesias de Alcalá del Júcar» en compañía de los autores, José Sánchez Ferrer y José Manuel Almendros Toledo, miembros del Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» desde hace años, y del director del IEA, Antonio Selva.

En dicha presentación se describió el libro como un estudio de investigación sobre el patrimonio artístico del municipio de Alcalá del Júcar, donde destaca la iglesia parroquial de San Andrés, datada del siglo XV al XVIII, la iglesia de la Concepción, las ermitas de San Lorenzo, San Roque, San Cristóbal, San Jorge, San Pedro, San Blas… La obra, por tanto, pretende profundizar en el ámbito histórico, artístico y monumental de estos edificios. Además, de una manera más profunda, se ofrece información histórica, ornamental y, sobre todo, arquitectónica de la iglesia de San Andrés y la ermita de San Lorenzo.